2021/08/03

「社内で感染者が出たら?」取引先・社員への報告…企業がとるべき対応

新型コロナウイルスによる感染者はいつ社内で出てもおかしくない状況。「もしも」が起きたとき、感染者本人へのサポートはもちろん、社内での情報共有や取引先への連絡、対外的な情報発信など、企業側が行うべき対応は多岐にわたります。

適切な周知方法や、不用意に不安を増幅させない方法、回復した社員がスムーズに復帰できるようにするためのケアについて、さまざまな企業で産業医を務めるOHサポート株式会社・今井鉄平氏監修のもと、ご紹介していきます。

感染者が発生する前の準備から、復帰後の対応までを網羅的に分かりやすく解説しますので、まだ社内でコロナ感染者が発生していないという方も是非最後まで読んで、万が一に備えて万全の準備をしておきましょう。

※2022年7月に一部加筆修正をしております。加筆内容に関しては産業医の監修を受けておりません。

※本記事に記載の内容は、厚生労働省や感染症研究所等の発信をまとめています。最新情報は各HPをご確認いただきますようお願いいたします。

目次

社員から「熱がある」と連絡を受けたら?

まず、企業側の対応は、従業員の感染が「疑われる」状態から始まります。

出社停止を要請し、医療機関の受診を推奨

コロナウイルスの初期症状といわれている「熱がある」「咳がとまらない」「倦怠感」「のどの痛み」「味覚や嗅覚の消失」といった連絡を従業員から最初に受け取ったら、本人が仕事ができる状態であっても出社は控えてもらうように要請し、最寄りの医療施設に連絡をするよう、社員に伝えましょう。

しかし、体調不良について通院や治療をする判断はあくまで社員の意思であり、会社が強制できるものではありません。よって社員本人から医療施設に連絡をとり、医師の判断を仰いで行動するよう伝えましょう。

会社としての本格的な対応は、その後に行われる従業員のPCR検査の結果によって大きく変わります。

社員がPCR検査の結果陰性だった場合

PCR検査が陰性だった際にとるべき対応

陰性だった場合は、症状があるかないか、濃厚接触者かどうかにより、対応が変わります。

・症状がある場合:引き続き外出自粛。

・濃厚接触者の場合:感染した社員と感染の可能性がある期間(発症の2日前から入院または自宅等での療養の開始までの期間)に接触した最終日から10日間は健康観察。また、7日間は出勤せず、不要不急の外出はできる限り控え、やむをえず移動する際にも公共交通機関の利用は避ける。

・症状がない場合:会社側で判断する。外出自粛の強制はないものの、心配であれば在宅勤務を推奨するなどが求められる。

※自粛期間等は都道府県や時期によっても異なる場合があります。最新情報については各都道府県のHP等をご確認ください。

自粛期間、会社は社員と都度連絡を取ることを心がけ、症状の推移を見守りましょう。

体調管理を普段から行っておくとスムーズ

可能であれば、普段から社員の体調管理を行っておくと、コロナの疑いが発生した際や、もしも陽性が判明した場合にスムーズに対応をすることができます。

社員の体調管理をする方法には、以下のようなものがあります。

①毎朝検温をし、検温シートに手入力をする

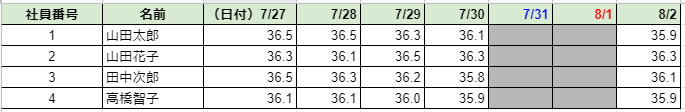

オフィスのエントランス付近に体温計を設置し、毎朝出社と同時に体温を測ってもらい、以下のようなスプレッドシートなどに、業務開始前に各自で体温を入れてもらいます。

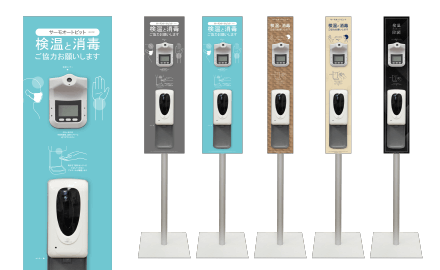

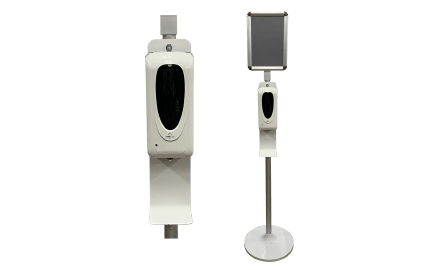

②自動データとして記録される温度計を導入

検温結果を手入力をすることに工数がかかりすぎる、漏れが発生してしまうという場合には、自動でデータとして記録される温度計を導入するのも良いでしょう。

こうした社員の体調管理を普段から行っておくことで、コロナ発生の疑いのチェック漏れがなくなります。また、もしも陽性が出てしまった場合でも、記録したデータを見れば「いつ誰が感染している疑いがあるか」が分かり、濃厚接触者の特定に役立つのです。

プライバシー保護や自宅勤務など、安心できる対応を

コロナの疑いが発生した社員は、

- コロナだったらどうしよう・・・

- 皆に偏見の目で見られないだろうか・・・

- 会社に迷惑をかけたら嫌だな・・・

など、自分の体調以外にも様々な不安を抱えてしまいます。

健康状態のフォローはもちろんですが、まずは偏見や差別の対象とならないよう細心の注意を払いましょう。健康状態も個人情報の1つです。また、初期症状があってもコロナであるとは限りません。むやみに情報が社内に拡散しないように、個人情報の取り扱いには十分注意しましょう。

もしも陽性だったとしても、不利益な状況に感染者が置かれることはないということを話しておくのも、不安を解消することに役立ちます。

また、陽性かどうかが判明する前の自宅待機期間も社員が働ける状態にある場合、在宅勤務のルールを設定しておくことも、コロナの疑いがある社員と周囲の社員の両者の安心に繋がります。

社員のメンタルケアについては、産業医に相談をしながら判断を仰ぐのも良いでしょう。

社員がPCR検査の結果陽性だった場合

社員のPCR検査の結果が「陽性」であったら、そこから企業側の対応が本格的に始まります。

感染した社員や職員の対応

社員や職員の感染が発覚した場合、感染者本人には以下の2点の対応が求められます。基本的には、保健所からの連絡・指示に従い行動することになります。

・居住地を管轄する保健所の入院措置等の指示に従う。

・陽性者に確認が求められる事項を整理する

✓ 検査日

✓ 診断日

✓ 発病(症状が出た)した日

✓ 発病した2日前からの勤務状況を確認する。

※無症状の方は検査日の2日前から

職場や事業所が行うべきこと

職場や事業所では、必要に応じて以下に記載されている内容の実施が求められます。

1.濃厚接触者及び接触者のリストアップ

2.濃厚接触者及び接触者の健康観察

3.取引先・社内への報告

4.社内の消毒・掃除

次の章から詳しく記載いたします。

社員が陽性になった場合 職場や事業所が行うべきこと4つ

1.濃厚接触者及び接触者のリストアップ

社内で感染者が出てしまった場合、まず確認しなければいけないのが「濃厚接触者及び接触者の有無」です。しかしながら、「その人が濃厚接触者に該当するかどうか」の判断は保健所が行うため、企業は保健所が濃厚接触者の判断するための「手助けを行う」対応が求められます。

<濃厚接触者の定義>

「濃厚接触者」とは、感染者の発症2日前から入院または自宅等での療養の開始までの期間に接触した人のうち、次の範囲に該当する人です。

・感染者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった

・感染者の気道分泌液もしくは体液等のウイルスに直接触れた可能性が高い

・マスクなど適切な感染防護無しに感染者を看護若しくは介護していた

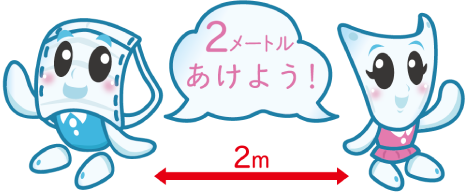

・その他:手で触れる距離(目安1メートル)で、必要な感染予防策なしで、感染者と15分以上の接触があった(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

(※)国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」参考

濃厚接触者の定義は、発症前の2日以内に、患者と「マスクなし」「1m以内の距離で」「15分以上の会話」をしている人。該当社員の就業時間内の行動を追いつつ、「誰と会ったか」「誰の隣に座っていたのか」「取引先との商談はあったか」「車の同乗など狭い密閉空間を共有していたか」「会議の同席」「ランチ・会食を共にしたか」など、濃厚接触者に該当しそうな人がいないか、本人もしくは周囲の社員にヒアリングを進めます。

尚、濃厚接触者ではないが、接触者である人も可能な限りリストアップできると良いでしょう。

<接触者の対象例(濃厚接触者とならないケース)>

・対面で会話等をした際に、感染者及び自身がマスクをしていた方

・短時間同じ空間にいたが、感染者との接触がない方

(※)一般社団法人日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」参考

※濃厚接触者の定義は時期によって異なる場合があります。最新情報は各都道府県の発信を確認するようお願いします。

※保健所の判断によっては事業所の調査を行わない場合があります。その場合は、事業者の責任で 「濃厚接触者」に相当する者を特定し、自宅待機をさせる必要が生じる場合もあります。産業医などにも相談しましょう。

2.濃厚接触者及び接触者の健康観察

濃厚接触者と接触者のリストアップが完了したら、それぞれ該当する社員への対応が求められます。実は法律上では、濃厚接触者の出社は必ずしも禁止されるわけではありません。

対応方法は事業者の判断にゆだねられることになりますが、濃厚接触者本人の健康を守り、かつ社内の感染拡大を防ぐため、以下の対応をとることが望ましいといえます。

<濃厚接触者への対応>

濃厚接触者は「PCR検査」を受けていただき、検査結果が陰性の場合でも、感染した社員と感染の可能性がある期間(発症の2日前から入院または自宅等での療養の開始までの期間)に接触した最終日から10日間は健康観察をすることが求められます。また、7日間は出勤せず、不要不急の外出はできる限り控え、やむをえず移動する際にも公共交通機関の利用は避けることが推奨されます。

経過観察期間は、毎日2回体温を測定し、発熱、咳などの症状が出ないかを確認してもらいましょう。

<接触者への対応>

コロナ感染者、濃厚接触者以外の社員にも、プライバシーが保護された範囲で正確な情報発信を行うことが必要です。

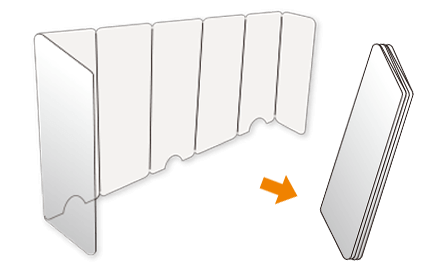

濃厚接触者が判明するまで、また、オフィスの消毒が完了するまでは、感染拡大を防ぐため、可能な限りその他の社員にもリモート勤務など出社をしない方法を取ってもらうのが良いでしょう。

検査の結果、複数の感染者や濃厚接触者が発生する場合もあります。組織としては、全体の業務量を調整したり、人員の調整を行ったりしてその他の社員の負荷が大きくなりすぎないようにしましょう。

なお、感染者の休業中は賃金の支払い義務が生じないですが、症状が出ていない社員に休業を要請する際には、休業手当の支払いが求められます。濃厚接触者を休業させる際は、そのような手当にも不備がないように注意しましょう。

3.取引先・社内への報告

取引先や社内への連絡は、「感染が疑われる」タイミングにするのではなく、検査をして「陽性が確定してから」行うようにしましょう。

「疑いがある」時点で連絡をすると、情報が前後し、社内関係者や取引先を混乱させてしまう可能性があります。感染が疑われる状況になっても、慌てず検査の結果を待ちながら、陽性の確定後にスムーズに動けるよう準備をしておくようにしましょう。

取引先への報告

取引先にも感染者との接触があったとわかった場合は、先方にも可能な限り速やかに連絡をしましょう。取引先企業の規模や業務内容次第では、業務に与える影響も異なってきます。自社からの報告を受けた保健所が取引先企業に連絡をするケースもあるため、現在の状況を伝えた上で「保健所から改めて連絡が行く可能性がある」旨を伝えておくと親切です。

社内への情報共有

同時に、社内にも取引先にしたものと同様の通達をすることになります。濃厚接触者の人数などの調査を踏まえ、該当社員のプライバシーに配慮しながらも、他の社員にも事実をきちんと伝えるようにしましょう。

また、事業を継続する場合も一時閉鎖する場合も、不安を抱えている社員の協力を得る必要があります。今後の感染対策や事業継続の有無など、企業としての対応方針も合わせて伝えていくことが重要です。

4.社内の消毒・掃除

社内の消毒は十分な感染対策のうえで判定3日以内に

濃厚接触者の確認や社内外への報告が済んだら、さらなる感染拡大を防ぐため、社内の消毒を行います。物に付着したウイルスはしばらく生存(プラスチック等の表面で72時間まで)すると言われています。そのため、実施のタイミングは、ウイルスが活性化した状態で存在している「陽性判定から3日以内」に行うのが有効です。

消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでデスクやドアノブ、食堂などの共用部を消毒していくのが一般的なやり方ですが、言うまでもなく、消毒を行う人がウイルスに感染しないよう、細心の注意を払って行います。

なお、消毒用アルコールは、濃度70%以上95%以下のエタノールが有効であると言われています。また、次亜塩素酸ナトリウムは、市販の塩素系漂白剤の主成分です。使用する際は、家庭用漂白剤を、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が0.05%になるように薄めて拭き、その後、水拭きをすると良いでしょう。その他、市販の洗剤の中でも新型コロナウイルスに対する有効性が確認されているものもあります。消毒は有効なものであれば何を使ってもよいですが、最も簡便に使えるのはアルコールでしょう。

<注意点>

・社内の消毒は十分な感染対策のうえで判定3日以内に

・風の流れができるよう、2方向の窓を、1回、数分間程度、全開にする

・換気回数は毎時2回以上確保する

<消毒液体に関して>

・消毒用アルコール:70 %以上95 %以下のエタノールが有効)

・次亜塩素酸ナトリウム:市販の塩素系表は受材の主成分。家庭用漂白剤を次亜塩素酸ナトリウムの濃度が0.05パーセントになるように薄めて拭き。その後、水拭きをする(製品の濃度が6%の場合、水3Lに液を25㎖)

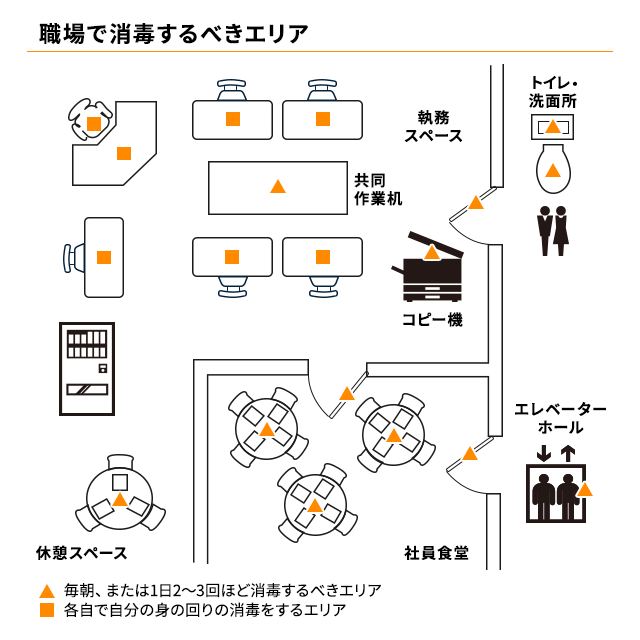

以下に、消毒が推奨されている箇所を図でまとめましたので、是非こちらも参照しながら消毒を行ってください。

■印のついている箇所は、社員個人で使用するデスクや椅子、▲印で示した箇所は、休憩エリアや食堂などの共有スペースです。

多くの人の手が触れ、感染リスクの高い共有スペースは念入りに消毒をしましょう。特にコロナの感染リスクが高まるのは、飲食時です。オフィス内で飲食をする場合はより注意して消毒を行いましょう。感染した社員等が使用した使用後のトイレは、アルコール(70%)又は次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)による清拭が理想です。

また、感染者が発生していなくても、日頃からアルコールなどで消毒をしておくことで、感染リスクを下げることができます。その際には個人のスペースは退勤前に各自で消毒、共有スペースは毎朝と、1日2〜3回消毒するようにしましょう。飲食を行う休憩エリアは、使用後毎回除菌をすると良いでしょう。

専門業者に滅菌処理を依頼する方法も

とはいえ、広いオフィスの場合は自分達で滅菌処理をするのは大変ですし、やはり感染リスクが気になりますよね。

その場合は、専門業者に滅菌処理を依頼するのが良いでしょう。

オフィスがビルのテナントに入っている場合は、ビルの管理者が清掃業者を紹介してくれることがありますので、一度相談をしてみましょう。

また、インターネットで「オフィス コロナ 清掃業者」などで検索をすると、感染者発生後の清掃を行ってくれる業者を調べることができます。

特殊清掃を専門とする業者がコロナ清掃を手がけていることが多いので、チェックをしてみてくださいね。

その他注意すべきこと 感染者の入院時や休暇の対応、情報発信に関して

感染者が入院した場合や、休暇の対応は?

もし、感染者が入院した場合は、本人や本人の家族と主治医と連携を取り、情報交換をしていきましょう。

主治医との連携は、産業医などの専門家を介して行うとスムーズです。なお主治医との連携は、本人が連絡できれば本人同意のもと、連絡できなければ家族の同意のもと行ってください。

主治医からは本人の状態の経過について聞き、本人や家族には、人事労務面の情報提供や支援を行いましょう。

仕事を休んで療養をする場合、風邪やその他の病気と同じように、休業中の賃金の支払い義務は生じません。したがって有給休暇を取得してもらう、もしくは健康保険に加入していれば、その間傷病手当金を受け取ることができます。

感染者本人がこのような補償が受けられることを知らない場合もあるため、補償についても総務・人事担当者から本人または家族に説明した上で、本人が納得できる対応を受けられるようにしましょう。

社員の行動を追うのは「業務の範疇」に留める

濃厚接触者を探すために感染した社員の行動を追う際、プライベートの行動を詮索するような、必要以上の状況確認を行わないようにしましょう。

基本的に、感染者の行動を追って濃厚接触者を割り出すのは保健所等の専門家の役割です。企業が該当者の業務時間内の行動をチェックするのは、あくまでも「業務に関わる濃厚接触者がどれほどいるのか、確認・報告する」ため。

社員の行動を追うのは「業務に関わること」にとどめ、プライベートの詮索は行うべきではありません。

発信は、担当者を決めて情報が錯綜しないよう注意を払う

各関係先への連絡や対外的な情報発信を行うときは、発信者や連絡系統を統一し、混乱を招かない仕組みづくりが必要です。まずは、感染者に関する全ての状況を把握している「情報の集約先」の社員を決定します。また、社外と社内で発信する目的や内容も異なってくるため、社内に発信する担当者と取引先など社外に向けて発信する担当者、2人の担当者を決めましょう。

感染判明後の初動だけでなく、社外へ継続的に情報を発信することも少なくありません。

プレスリリースや自社のホームページなどで、感染者の状況や感染対策の取り組みだけでなく、濃厚接触者の人数と彼らのPCR検査の結果など、その後の状況を定期的に報告している企業もあります。

自社の感染対策が甘かったり、状況確認に時間がかかったりなど対応がうまく進まない状況に陥ると、「積極的な状況報告をしにくい」「うまくいっていない実態を発信しにくい」という気持ちが少なからず芽生えてしまうかもしれません。

しかし、より一層の感染を防ぐためにも、会社として必要な情報発信はきちんと行っていくことで、企業への社会的信頼に繋がります。

理想的なリスクコミュニケーションを意識して、さらなる感染拡大を防ぐために、必要な情報は発信することを心がけましょう。

社員の復帰をスムーズにするため

陽性判定を受けた社員は、保健所等の指示で自宅療養等が解除されてから(おおむね、発症から10日かつ症状回復から72時間が経過)、現場復帰できるようになります。該当社員が回復し、業務復帰できるようになるまで、当人の「心理的なフォロー」も意識するようにしましょう。

感染した社員は身体的だけでなく、「同僚や取引先に迷惑をかけてしまっていないか」などの心配から、心理的にも大きな負担がかかっています。自宅療養時から、定期的に連絡をして、病状の確認や復帰がしやすい声掛けを行うことが大切です。

反対にプライベートのことを聞いたり、詮索することは禁物です。

ただでさえ不安に思っている中では、たとえ興味本位の軽い気持ちでもプライベートのことなどを聞かれた人は想像以上に負担を感じます。

実際に罹患された方々からは「“本当は飲み会行ったんじゃないの?”などと詮索をされるとつらかった」という声も聞かれます。前述した通り、行動を追うのはあくまで「業務に関わること」だけにとどめましょう。

同じ部署内の社員にも声掛けをして、スムーズに復帰できる職場づくりが重要となります。

新型コロナウイルスは、発症から7日目で感染力が低下するといわれています。当人の症状はすでに収まっているにも関わらず、「まだ伝染するんじゃないの?」「本当に出社して大丈夫なの?」と心配する社員も少なくないため、社員にはエビデンスに基づいた説明を行いつつ、くれぐれも復帰した社員に対する差別などが起きないように注視しておきましょう。

また、新型コロナに罹患した人では、メンタル不調のリスクが通常より高まることが知られています。下記のような兆候があれば、産業医に相談を促すなど、早期発見と対応ができるようにしておきましょう。

【メンタル不調の兆候】

不眠、不安、動悸、息切れ・息苦しさ、過呼吸、冷や汗、のどのつかえ、食欲の低下、意欲・気力の低下、楽しいと思えていたことが楽しめない。

感染の疑いを隠されないためにできること

会社に迷惑をかけたくないという思いから、コロナ初期症状があっても検査をしなかったり、会社に報告せずに出社してしまったりするケースも少なくありません。

しかし、そのように感染の疑いを隠されてしまうと、さらに感染が広がってしまいます。

知らない間に感染者が発生していたということを防ぐために、日々の社員の体調管理の徹底と、社員が安心して自分の体調を報告できる環境づくりに務めましょう。

安心できる環境を作るためには、感染者のプライバシーを守り、必要以上に個人を特定した情報発信を避けることや、感染者に不利益にならないような対応ができるように準備をしておくことが有効です。

また、全社的に、「もしコロナが発生しても、感染者について詮索しないこと」「感染者に向けて差別的な言動をしないこと」をメッセージとして普段から発信しておくようにしましょう。

今から感染者発生時のシミュレーションをしておく

ここまで読んでいただくと分かるように、コロナ感染の疑いが発生してから感染者の復帰まで、会社の総務・人事担当の方は、常にスピーディーかつ正確な判断と行動が求められます。

そのため、まだ感染者が発生していないうちに「もしも感染者が出たらどうするか」を社内で話し合い、対応フローを決めておくと、緊急時にも慌てずに対応ができます。

このように、起こり得るリスクについて話して話し合いをすることを「リスクコミュニケーション」といいます。

まずは、自宅待機、在宅勤務、プライバシー保護、オフィス滅菌、各種手当などの社内向けの対応方法を周知しておくことで、前述したように社員が安心して報告・相談ができる環境を作ることができます。

また、取引先や消費者、マスコミなどの社外にどのような対応をするのかを決めておくことも重要です。

各方面からどのような問い合わせが来ることが予想されるかを洗い出し、感染者が発生した場合はどのタイミングで、どのような情報発信が必要かを考え、問い合わせがあった際には誠実な受け答えができるように準備をしておきましょう。

また、感染者が発生することで、取引先や消費者に対して何かしらの影響を与えてしまうこともあり得るでしょう。

この場合も、できる限り影響範囲を最小限にするにはどのような対応をするべきか、どんな補償が必要になるか、いつからサービス提供を再開するのかを事前に考えておくことで、影響をできるだけ小さくすることができます。

このように感染者が発生した場合の社内外への対応を詳細までシミュレーションする「リスクコミュニケーション」を行っておくことで、いざという時に、企業のブランディングを守り、信頼を損ねない対応や情報発信をすることができるのです。

シミュレーションを行って話し合った結果を書面にまとめ、マニュアルを作っておくと良いでしょう。

日頃から濃厚接触者を出さないよう、社員への意識付けを

新型コロナウイルスの感染については、プライベートでの行動が影響するケースも多く、あくまで会社としてできる範囲は限られています。しかし、企業活動を継続する以上、感染者が出たケースに備えて心の準備をしておかなければなりません。

有事の際も企業活動を継続して行うために意識しなければいけないのは、「濃厚接触者を出さない」ことです。もし社内で感染者が出ても、濃厚接触者がゼロであれば、普段の業務への影響を最小限に抑えることが可能に。「日頃からのマスク着用」「人と話すときは距離を置く」などを徹底すれば、濃厚接触者が出る確率は格段に下がります。

まず社員一人ひとりが感染しない行動が大事。そのうえで、もし感染者が出ても濃厚接触者を最低限にできるように。そういった心がけのもとで、「もしも」のケースに対応できるように備えておきましょう。

まとめ

最後に、自社から感染者が出たときの重要ポイントをおさらいしましょう。

- 感染の疑いが発生した段階から、在宅勤務などの対応が発生する

- 陽性判定後は、濃厚接触者の確認と、社内外への報告を速やかに行う

- オフィスの消毒対応は、十分な予防のうえ陽性判定後3日以内に行う

- 社内外への情報発信と、社員へのケアは継続して行う

- 社員の体調管理やリスクコミュニケーション、濃厚接触者を出さないための心がけが、「もしも」のケースでも有用

会社が行うべき対応には、事務的なもの以外にも、社員の心理面でのフォローも含まれます。事務的な面と心理的な面の両方を視野に入れて、最善の対応をしていきましょう。

また、感染者が出てしまった時、迅速な対応をいかに正確に行えるかは、普段からの感染対策、「もしも」を想定したリスクコミュニケーションなど、準備をどれくらい行えているかが鍵となります。

万が一の時に慌てずに、社内外からの信用を得られる対応ができるよう、自社で感染者が出るリスクは十分にあることを念頭に置いて、今のうちから感染者が出た場合のシミュレーションをして会社としての対応方針を固めておきましょう。

(文=赤坂太一/編集=ノオト)

東京都保健福祉局HPを参考に弊社アイグッズで定めているコロナ感染マニュアルはこちら(よろしければ、社内の対応マニュアルの参考にご活用ください)